|

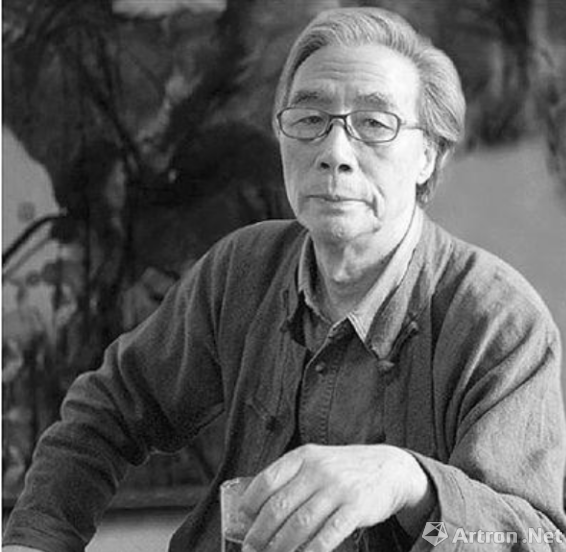

写这篇文章带着一些歉疚,那就更不能不写。 他在世时不止一次说:“大冯,你还欠我一篇画评啊。” 我确实欠着他的,却笑道:“你急什么呀,你愈急我愈写不出来。”我这话看似开玩笑,实则认真。认真的是,我真想写出一篇有分量的文章,把这位当代山水画大家非凡的画魂勾勒出来。也许我们在一起太要好太厮熟,他可能并不知道我对他才华的钦佩,不知道他在我心里的位置有多高。这是个纯粹的艺术的位置。说实话,站在我心中这个位置上的没有几人。这反而不好下笔。 我是先看到他的画,而后才见到他本人的。早在上世纪八十年代,我偶然见到一幅画的印刷品,令我心里陡然一震。那幅画是画长江的三峡吧。画中重岩叠嶂,立地摩天,峭拔万丈,一片豪迈逼人的自然生命。我年轻时是学习宋画的,是所谓“刘李马夏”的北宗山水。我知道,唯有宋人才有这样的本领,让你真切地感受到大自然之浩大、雄奇与高不可攀。于是,从此一个极具才气的名字叫我记住,就是宋雨桂。

八十年代我从绘画转入了文学,与画界全然断了联系,也就一直与他缘悭一面。然而偶尔在什么杂志上看到了这位陌生的宋雨桂的画,总会情不自禁盯上一眼;每每这一眼却更加深了对他的印象。直到本世纪初政协换届时,从新委员的名单中发现他的大名,使我欣喜异常。政协文艺组是结识各样文艺奇人的好地方。依照惯例,开幕式那天,两千多位政协委员要合拍一张巨型的“全家福”。我是老委员,站在前排,不知后边一排排站在台子上的人群中哪一位是宋雨桂,他肯定就在人群中。我便扭过头大声叫一声:“请问哪位是宋雨桂?”跟着从上边很近的地方,一个人弯下腰,垂下一张苍劲消瘦、满是胡茬的脸,并伸过一只出奇的短而厚的手,发出干哑的一声:“我。”我很高兴地握住他的手,便结识了这位“久违”的朋友宋雨桂。 人和人的关系很怪。有的像石子儿和石子儿,在一起多少年,依旧各是各的;有的像水珠儿和水珠儿,碰上即刻就融了。我和雨桂就是这样。这样没有原因,也不必去问原因。 可是,我和他完全是两种人。我身上有画家们都免不了的邋遢和随性的一面,但我更有作家必需的清醒、镇定、明晰和理性;相比之下,他就完全是个生活上七颠八倒、不合逻辑的糊涂虫了。酒让他找不到北,烟也不能给他多少清醒。虽然偶尔他也有点小聪明和小狡猾,但这种狡猾能叫人看得出来就是可爱的。故而,朋友们称他“雨鬼(桂)”,或称“老鬼”,他也这么自称,甚至写在画上。他是我认识的画家中最放浪不羁的一位。他能泡澡时糊里糊涂地睡在浴缸里,一直睡到天亮。除去冬天里爱戴一条鲜红的围巾,吃穿全不讲究。只有一次中央文史馆开会,把他那幅刚刚完成的六十多米长巨型的长卷《新富春山居图》陈放在人大会堂,请温总理来看。那天他被要求“着正装”。据说他穿来的西服和领带都是临时找人借的,穿上去像个假人;紫红色领带上绣着金花。他问我“咋样”,我说像个穿洋装的乡镇企业家。

由于政协开会的原故,我们聚在一起的时间就多了,每年至少要多上十几天。我们在一个组,由于姓氏笔画接近,所住的房间几乎对门,这就使他晚上兴致一来就砸开我的门,拉我过去聊天和画画,高兴起来就过午夜。画家们逢到开会都不带笔墨,害怕应酬。他不然,住进宾馆的头一天就把笔墨纸砚都摆在桌上。笔墨和烟酒从来与他形影不离。不知笔墨在他的烟酒里,还是烟酒在他的笔墨中。谁给谁提神,谁为谁助兴。这位傻乎乎的老鬼的房间总是朋友们快乐的相聚之处。我们同组的艺术家韩美林、濮存昕、姜昆、何家英、阎维文、施大畏、滕矢初、谭利华、冯远等等,相互都很要好。老鬼的房间便是大家最轻松的会客间。老鬼不大会聊天,但他喜欢朋友们围在他身边说说笑笑的氛围,更喜欢在这种氛围里拿起笔来乘兴涂抹一通,然后被哪位朋友高高兴兴地拿去。朋友们高兴了,他也尽兴了。那时候他的画在市场上价位已经很高,但自古以来,文人之间的笔墨从来都是“一纸人情”而已。一天晚上他忽然跑出去,从他在北京的画室里抱来十余幅用日本卡纸画的山水,其中几幅称得上很精妙的小品。转天上午,他遇上哪位朋友,便跑过去低声说:“回头到我房间来,我给你一张画。”他很即兴,也很随性。我对他打趣地说:“看来你的画没人要了,只能往外送。”他对我做个鬼脸。他喜欢我这么打趣他。就像我另一个好友张贤亮,能这样打趣的是怎样的知己?

随性使他松弛。尤其画家,只有这种松弛乃至放纵才能使笔墨一任自然地释放出身上的才情。他早期的绘画具有宋画的特征,进入本世纪便放弃了宋人笔下的“刻划”,拿来元明以来的“抒写”。他对山水画的一大贡献是将勾勒溶化到淋漓的水墨里。我与他相识这十几年里,正是他步入艺术生涯随心所欲和炉火纯青的辉煌期。在我与他一起画画时,常常惊叹于他看似不经意、几近胡涂乱抹中,山峦林莽中无穷的意味皆在其中。看似粗犷,实则精微。这一是出于他天生的才气,一是来自对大自然的感悟。其实感悟也有一种才气。那几年他迷上黄山,总往安徽跑,画了许多黄山写生的册页与手卷,都称得上当代山水的极品。他喜欢黄山无穷的变化。山之变幻,缘自云烟。我与他上过一次黄山,他告诉我天都峰后边有一片大山,绝无人迹,野气十足,奇石怪松,处处险境,而且云烟不绝。我们几次说到一起登黄山,去画云烟,直说得逸兴遄飞,却都因为我被文化抢救的事缠住手脚,难于抽身。到了今天,这想起来快意无穷的事,都已成为一个永远的昨日梦了。

雨桂问我:“你说咱俩最大的不同是什么?” 我笑道:“你是大师,我是大冯。” 他说:“我没跟你逗,我说的是画。” 我说:“我是文人画,你是——原始人的画。” 他琢磨一下,说:“你这话绝了。” 我的话的确说到他的本质。他的山水,不刻划,不着意,不做作,不营造。他本真、原生、天然、率性,混混沌沌中有极大的张力。古来山水,皆人所为,很少雨桂这样的发自天然和一任天然。 我是文人,我的画充满人文;他是“原始人”,他的画充满野性。画中从来不见屋宇、舟车、人物。他不画风景、风光,不画讨人喜欢的“山水画”。笔下全是大自然生命的本身。只有远山深谷,荒滩秃岗,烟笼雾罩,野水奔流,这中间是不是还潜在着一点寂寥与荒凉?我从他笔墨中参悟到一种苦涩的东西。只可惜我们当今的艺术理论只关注文本不关心人本。没注意到他偶尔说到“我要过饭”这句话后边的人生磨砺,以及这种磨砺究竟与他深郁而幽暗的笔情墨意有什么深切的因缘? 我总想与他有一次关乎个人的深谈,但总没有那种深谈必需的环境。错过去了。这也是我欠他的了。

作家与画家不同,作家一本书可以不断再版和重印。画家的画只有一幅,很少被人看到原作。画家要想展示真正的自己,只有不断地举办画展,就像莫扎特在他那个没有电视与网络等传播手段的时代,要想被别人了解,只能跑到一个个城市去开音乐会和一遍遍地演奏。我对雨桂说:“天津还没见过你的画呢,我学院的美术馆是一流的,我给你办一个画展吧。” 我想让更多人真正见识到这位山水大家。 艺术界的朋友们支持我的想法。韩美林为他大字题写了展名“宋雨桂访友画展”。我也劲头十足,不单亲自给他布展、挂画和写前言,连记者们用的新闻通稿也是我亲自撰写,我怕记者写不到位。开幕那天几十位艺术家从北京赶过来为他助兴。我从他的画中选出三种他爱用的三种颜色:玫红、翠绿和水墨中的“银灰”,制成氢气球,装在一个巨大的玻璃糟里,用金色的布和红丝带包装成一个大礼包。开幕式上,几位嘉宾韩美林、金铁霖、李谷一、王铁成、吴雁泽、关牧村等人用剪子剪开礼包,气球升空,冉冉飞上高高的大厅。一瞬间我们感觉把老鬼的魂儿放出来了。随后一些天雨桂的画便成了展览令人惊叹的主角,每天都有大量的观众来看他的画。他为观众现场演示作画时,电视台做了直播,还是我在一旁为他做的“解说”呢。 多美好的艺术家的生活!

他来过天津,我却没有去过沈阳。我很想去,但那些年我在困难重重的文化保护中愈陷愈深,连与他见面的机会也愈来愈少了,以致在他的宏大的美术馆在沈阳落成之日,只能写了一段半打趣的“讲话”,交给姜昆在台上念了。他是不是认为我又欠了他一次? 还好,我一直与他在手机上有联系。但他竟在一段长时间未有通话的时间里患了重病。开始我有点不信,他这样强有力的人怎么会被病魔抓住? 等到我确切地知道他所患的是绝症时,他已做了手术,转而叫我欣慰——他竟跑到铁岭去画画,而且是画一幅属于国家项目的超大的巨幅山水——黄河。他的病并不严重吧,不然怎么会把这么沉重的差事压在背上?这时,他刚学会微信;我也是现代文明的边缘人,也略通微信。待相互沟通,便知道他已画了大半,尺幅之大超出我的想象。在他发来的照片上,人站在画前,竟然很小!他取材于黄河的壶口,这正是万里黄河惊天动地的高潮。为了表现出黄河的气势、豪情与辽阔,他决定通幅全是洪流巨浪,不画两岸,不画树石。他说他只要“铺天盖地的水”。水的飞流直下,奔腾咆哮,激荡翻滚,巨浪涛天。但这么巨大的画面,全是水,怎么画呢?这简直是个疯狂的想法,也是对自己极致的挑战。我知道,当世画江画海,很难有人能超过老鬼?可是没有固体的、静态的、大面积形体的支持与依托。怎样才能结构成一个浑然又强大的整体? 那一阵子,他不断地发来绘画过程的照片与视频。不断与我用语音通话讨论画面的结构方法。一次,我以一个作家角度说:“黄河是我们民族的母亲河,你一定要画出它的历史,也就是它的神秘、凶险、可怕、威胁和灾难性,才能对比它的磅礴、豪迈、超越和奔涌向前的力量。”他显然被我打动了。一次他发来一段视频,背景竟播放钢琴协奏曲《黄河》。画太大了,铺满一个大厅的地面,他坐在画面上来画。这情景深深感动了我。我从没有见人这么画画……而且他已经完全进入万里黄河铺天盖地、雷霆万钧的境界里了。 2016年深秋在北京开文代会,忽然接电话他也来开会了,他告诉我一个大好的消息。他的那幅画黄河壶口的画——《黄河雄姿》正在国家博物馆展出,他请我去看。晚间,他就坐车来宾馆接我,并邀来我们共同的好友何家英也一起同去。尽管我在微信中已经无数次看了这幅画,但站在这幅画前仰头一看,我还是惊呆了。家英情不自禁发出一声“哎哟!”随后半天我们没有出声,显然我们已经不知说什么。老鬼一直盯着我们的脸,等我们的评价。家英说:“这么大的画,你的笔头并不大,也没有很大的色块,怎么这么浑然一体?”我说:“凭借着一种空气感吧。当今的山水画有空气感的不多,空气感就是大自然的生命感。”家英随即对雨桂说:“你成功了!” 宋雨桂听了这话,自转了一圈,他很得意。真正的朋友之间无须任何美言与颂歌,这一句顶到天了。 我拍了拍他的肩膀,以表达对他由衷的称许和敬佩。可是这一拍吓了我一跳。他的身躯本如硬邦邦的木桩,这一下就像拍在一个空空的草筐上。一下子我想到他的病。他原先那充沛的生命质感到哪里去了,都掏空给了这幅巨画了吗?我好像明白了他为什么在手术之后,这么急于跑到铁岭一连几个月去画如此巨幅的画。他后来发给我的一些作画时的照片是趴在画上作画的,身前用一条毯子卷成卷儿垫着前胸。他已经几近力竭了吗?真正的艺术家都明白,只有把生命放到艺术里才能永恒。 几个月后老鬼去了。 所以我说过,这是绘画史上一幅真正用生命完成的画作。

他也值了,在生命最后的一瞬——他把自己和我们民族伟大的母亲河激情地融为了一体。我的书房墙上挂着雨桂的《思骥图》,那是十多年前我的学院大楼落成时,他送给我的。这幅画很大,横幅。万顷碧涛漫天而来,夹风裹雨,呼啸而至,浩浩荡荡铺满了丈余大纸。前门石岸上一匹骏马迎风而立,长鬃飘飞,傲然不群。他画这幅画时,人在关外,我在津门。画中这马是他想念的我还是想象的我?我却从这充满情感力量的画面中感受到这位不善言语表达的老友心中的情意。故而它一直在我书房迎面的大墙上。 现在,这老鬼还能思念我们这些人间的好友吗?这便是我写这文章的缘由: 情义不在天堂,只在人间。情意是人间的,最好在人间完成。

|